こんにちは、飲食店コンサルタントのキミタです!

近年の物価高に更に物価上昇となった2023年。今後どうなるのか・・・。12月に入り本格的に忘年会シーズンもIN!稼ぎ時なのに物価の高騰で利益が残らない・・・なんてことになる前に見直していけるといいですね!

今回の記事は原価率を抑えるポイントを紹介します!

ぜひ最後までお付き合いください!

世界的物価高の要因

食品・原材料が値上がした原因とは

食品およびその原材料の値上がりには様々な要因がありますが、主な原因についてみてみましょう。

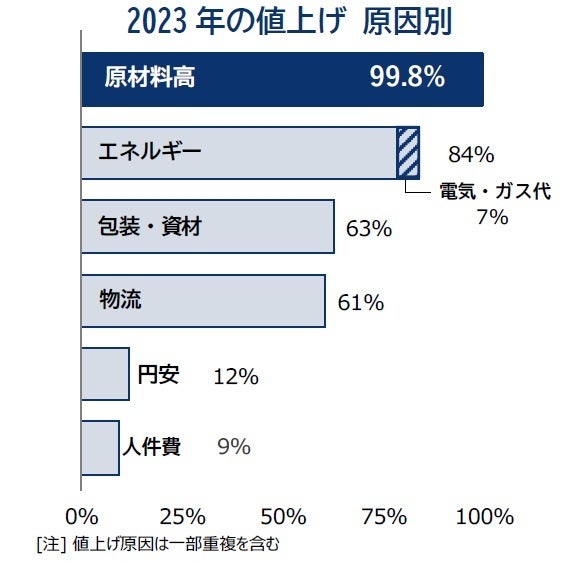

1.原材料の価格高騰

2.物流費の上昇

3.人件費の上昇

4.輸入価格の上昇

原材料の価格高騰

天候不良や紛争などにより生産量が低下することで、原材料の価格が高騰します。

近年では、各国での異常気象の影響による農作物の不作や、ウクライナ情勢の悪化による小麦や油脂類等の流通停滞がこれらの価格上昇につながっています。

物流費の上昇

物流費は、輸送費、保管費、荷役費、包装費、物流管理費で構成されています。日本ロジスティクスシステム協会が実施した物流コスト調査によると、全業種における輸送費の占める割合は55%と高く、保管費が17%、それ以外が28%という結果となり、輸送費の占める割合が大きいことがわかります。

物流費全体に占める割合の高い輸送費ですが、原油価格変動の影響を受けたガソリン価格の高騰や、ドライバー不足による人件費の高騰により物流費の上昇に大きく影響しています。

また、ネット通販の拡大や消費者ニーズの多様化に合わせて商品の多品種小ロット化が進むことで、積載効率の低下や輸送頻度の増加を招いていることも物流費上昇の一因となっています。

参考:公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「2022年度 物流コスト調査報告書【概要版】」

人件費の上昇

人件費の上昇も食品やその原材料価格高騰に影響します。

人件費が上昇する要因には、労働人口の減少や最低賃金の引き上げが挙げられるでしょう。

参考:公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「2022年度 物流コスト調査報告書【概要版】」

労働人口の減少

総務省統計局の国勢調査によると、15~64歳の過去30年での人口は1995年(8,726万人)をピークに減少し、2020年には7,500万人になっています。また、総人口に占める割合も1994年(69.8%)をピークに2020年では59.5%まで減少しています。

こうした生産年齢人口の減少が労働力確保の競争をまねき、人件費上昇につながります。

参考:総務省統計局「人口推計」

最低賃金の引き上げ

2023年度(令和5年度)における最低賃金の全角加重平均額は1,004円です。2019年度(令和元年度)は901円でしたので、100円以上も上がっています。

他社の求人と差別化して人材を確保するためには、最低賃金に上乗せした額を提示することが求められます。最低賃金の引き上げは、人件費高騰に大きく関係しているといえるでしょう。

食料自給率の低さ

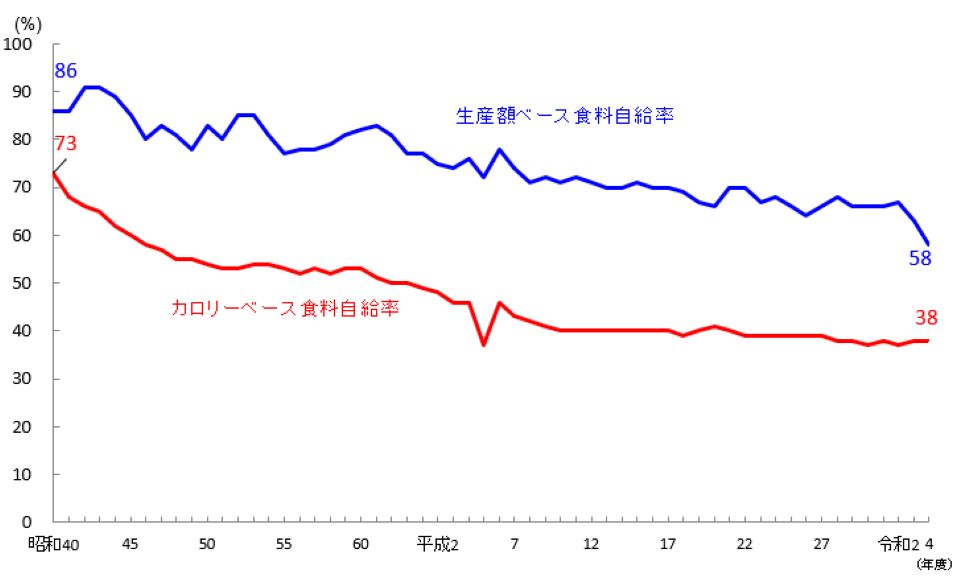

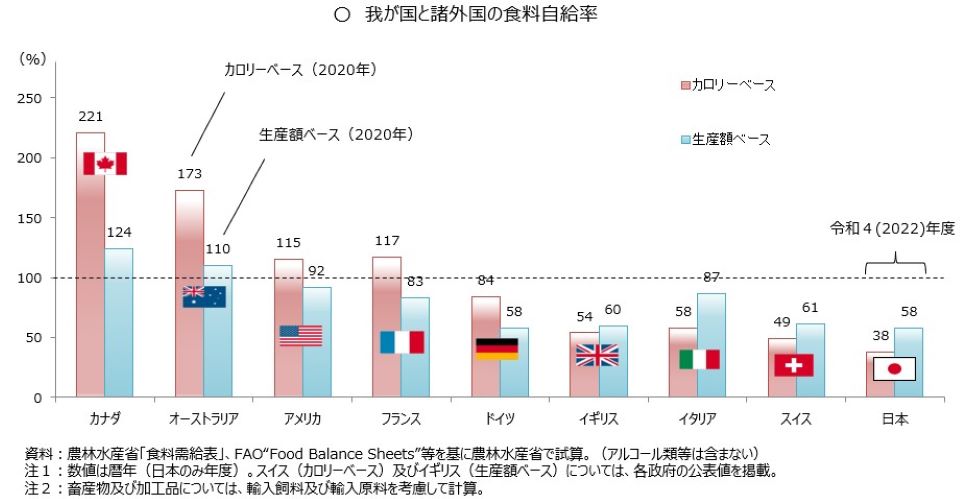

日本の食料自給率は2022年度においてカロリーベースで38%、生産額ベースで58%です。直近20年ではほぼ横ばいですが、長期的には右肩下がりの傾向を示しています。

諸外国と比べても低く、先進国の中においては最低水準の自給率となっています。

米や鶏卵、野菜の自給率は高い一方、小麦や大豆、油脂類は低く、その大部分を輸入に頼っている現状です。

これらの生産国で天候不良や情勢不安によって生産量が減ると輸出量も減り、価格高騰の一因となります。また、為替の影響も受けるため、昨今の円安が価格高騰に大きな影響を受けています。

参考:農林水産省「日本の食料自給率」

農林水産省「世界の食料自給率」

2023年高騰食材

<調査結果(要旨)>

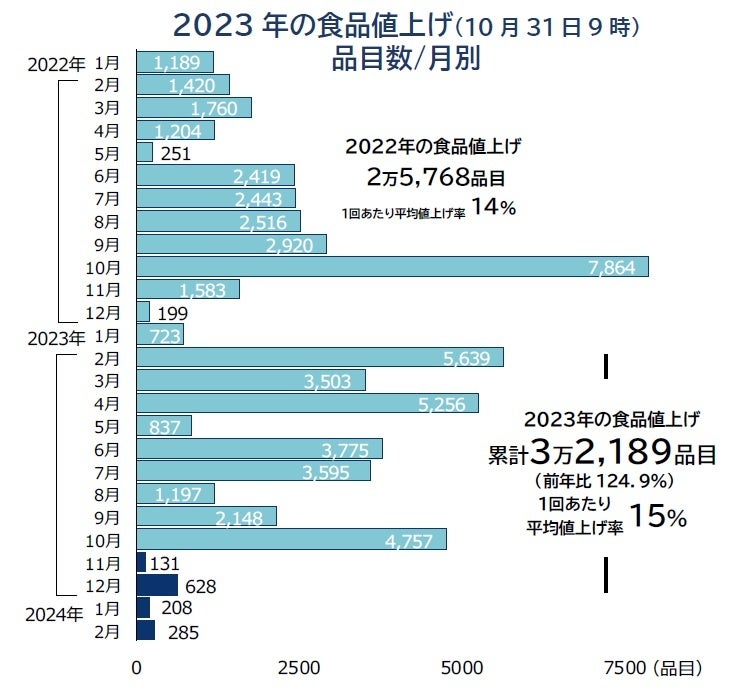

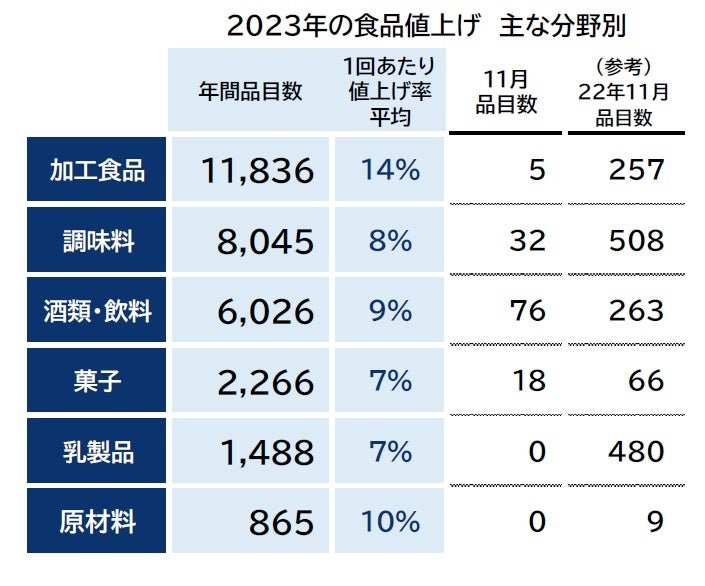

- 11月の食品値上げ、22年以降で最少131品目 値上げラッシュ「沈静化」の傾向強まる

- 11月の値上げ、乳製品は10カ月ぶりゼロに 加工食品は22年以降で最少

- 来年の値上げ493品目、当面の間「値上げラッシュ」の可能性は低い見通し

※品目数および値上げは、各社発表に基づく。また、年内に複数回値上げを行った品目は、それぞれ別品目としてカウントした。値上げ率は発表時点における最大値を採用した。なお、価格据え置き・内容量減による「実質値上げ」も対象に含む

※対象期間:10月31日9時時点

※調査機関:株式会社帝国データバンク

11月の食品値上げ、22年以降で最少131品目 値上げラッシュ「沈静化」の傾向強まる

値上げラッシュに収束の兆しが見え始めている。主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした11月の飲食料品値上げは131品目となった。単月の値上げ品目数としては、22年12月(199品目)を下回り22年以降で最少を更新したほか、10月に続き4カ月連続で前年同月を下回った。また、年内に計画された値上げのうち9割超が値上げ済みとなったほか、値上げ1回あたりの平均値上げ率も10月の17%をピークに低下し、11月は16%にとどまるなど、年内の「値上げラッシュ」は10月に峠を越えた。

2021年秋以降に急激な値上がりを見せた原材料価格の上昇分について、23年中旬にかけて段階的な価格転嫁=値上げが浸透したほか、当初想定に比べて電気・ガス代などのエネルギーコストが低く抑えられたことで増益を確保するなど、採算性の改善が進んだことが大きな要因とみられる。また、一部食品では値上げ後に販売数量が減少するといった消費者の「値上げ疲れ」による影響も顕在化したことで、追加の値上げ判断が見送られたケースも多いとみられ、値上げの勢いは23年8月以降、後退機運が鮮明となった。

この結果、2023年通年の値上げ品目数は、既に実施されたものを中心に累計3万2189品目となった。年間累計は22年の水準(2万5768品目)を大きく上回り、バブル崩壊以降で類を見ない記録的な値上げラッシュとなった。

2024年1月以降に計画・予定されている食品値上げは、23年10月末時点で493品目に上り、半数超をドレッシングなどの調味料が占める。ただ、来年の値上げ計画としてサバ缶やツナ缶といった魚肉製品、冷凍食品など3053品目が判明していた1年前に比べ、24年の値上げ規模は約1割にとどまる。食用油の一斉値上げなどから始まった、約2年にわたる食品の値上げラッシュは「沈静化」の傾向が強まっている。

11月の値上げ、乳製品は10カ月ぶりゼロに 加工食品は22年以降で最少

2023年11月の値上げは「酒類・飲料」(76品目)が全食品分野で最も多かった。ただ、酒類・飲料分野でみると、前年同月から約3割の水準にとどまった。「加工食品」は5品目にとどまり、値上げがゼロだった月を除いて22年以降最少だったほか、「菓子」(18品目)も年内最少だった。月間100品目超の値上げが常態化していた「調味料」は、23年で最少の32品目となった。バターやパック牛乳などの乳製品は、23年1月以来10カ月ぶりのゼロだった。

来年の値上げ493品目、当面の間「値上げラッシュ」の可能性は低い見通し

消費者の「値上げ疲れ」「買い控え」が表面化している。インテージ(東京・千代田)の調査によれば、値上げラッシュ前の2年前に比べ、値上がりした食品の多くで販売数量が減少した。原材料価格の一服感、値上げ浸透による収益改善に加え、消費者側における値上げへの「抵抗感」が強まったことも食品メーカーの判断に影響力を与えているとみられる。

2024年の食品値上げは10月末時点で493品目にとどまり、当面「値上げラッシュ」が再来する可能性は低い。ただ、足元では1年ぶりの1ドル150円台に到達するなど円安ドル高基調が続き、食材・原材料の輸入コスト高に対する懸念が残る。「モノ」由来の値上げ機運は一旦後退したものの、今後も物流費の上昇や賃上げなど人件費増に対応した価格転嫁が進行するとみられ、断続的な値上げの動きは24年以降も続くと予想される。

来年もまだまだ値上げの動きは続きそうですね。

しかし、今年にフォーカスが当たりますが、昨年からも一昨年からも昨今すごい勢いで高騰していることがわかります。その度に料金の改定などを行っている飲食店の方が多いと思いますが、結構限界に近づいているかと思います。これ以上の企業努力は赤字を生むかも知れません。

原価率の削減方法

これまでの情勢や今後の展望などを見て頂きましたが、どこかで対策を講じないと明日が見えてきません。簡単なようで難しいですが、5%下げられればそれだけ利益は残ります。

数字などの考え方はこちらのをご参照ください。

例:200,000円(先月残り)+1,000,000円(仕入れ)ー300,000円(今月残り)=900,000円(売上原価)

900,000円(売上原価)÷3,000,000円(売上)=30%(原価率)となります。

こちらを用いても30%→25%になったら・・・5%減で15万の利益が残ります。

大きくないですか?売上規模が大きければもっと利益が残ります。まぁ、いいか。やめんどくさいで片付けられる話ではありません。

単純な話、食材の高騰に対して売値を上げれば苦労はしませんが、今までの顧客は納得するでしょうか?とびきりのファンは仕方有りませんが、なかなか難しいですよね。だって内容は変わってないのに単純に値上げなんですもん。その値上げ幅も顧客によっては大きい、小さいがありますし、大きいと感じた人は戻ってこないかも知れません。とは言うものの日本の所得が上がってないことも一つの要因ですね。

- 節約のために取り組んでいること1位は「水道光熱費を減らす」

続いて「節約のために取り組んでいること」を聞いたところ、1位は「水道光熱費を減らす(214人)」でした。2位「安い商品を選ぶ(118人)」、3位「外食を減らし自炊する(92人)」、4位「無駄遣いを減らす(65人)」と続きます。

「水道光熱費を減らす」と答えた人が多数。電気代やガス代の値上げが続いていることの影響が伺えます。

また「食品や日用品は安いものを選ぶ」という回答も多く、生活水準を上げないよう心掛けている人も多いとわかりました。

<1位 水道光熱費を減らす>

・ガス料金の節約。室内の暖房設定温度を下げて、暖房費を節約している(27歳 男性)

・電気はこまめに消す。冷暖房の温度設定に気をつける(32歳 男性)

・水道とガスを節約するため、ヘアーコンディショナーは毛先だけにつけて、すすぎ時間を短くしている(46歳 女性)

電気代もガス代も値上がりしていますので、請求金額を見て「光熱費を節約しないと」と焦った方も多いのではないでしょうか。

具体的には「電気はこまめに消す」「冷暖房の設定温度を調節する」「水を出しっぱなしにしない」「お風呂の残り湯を洗濯に使う」などの工夫が寄せられています。

水道光熱費を節約する方法はたくさんありますので、取り組みやすいものから始めてみるのがいいでしょう。

<2位 安い商品を選ぶ>

・おつとめ品などを購入するようにしている(28歳 女性)

・特売品を買ったり、複数店舗を比較して値段の安いほうで買う(42歳 男性)

・同じものを買うときには、安い価格のものを選んで買っています。例えば同じような服なら、安い価格のものを買います(65歳 女性)

欲しい商品があるときはチラシやネットで最安値を調べてから買う人も多いようです。

また、スーパーで「おつとめ品」や「夕方に半額シールが貼られている商品」を狙って買うという人も。消費期限内に食べるならおつとめ品でも十分でしょうし、フードロス削減にもつながります。

<3位 外食を減らし自炊する>

・飲み物を家から持っていく(23歳 女性)

・夜は自炊をし、昼食はなるべくお弁当を持参する(33歳 女性)

・外食の回数を減らす(48歳 男性)

外食やテイクアウトが多い人は、自炊するとかなりの節約効果が得られます。

料理が苦手だったり忙しかったりして自炊が難しい人なら、「職場や外出先にはマイボトルを持参する」といった方法もあります。飲み物だけなら手軽にできそうですよね。

<4位 無駄遣いを減らす>

・無駄なものは買わない。本当に必要だと思ったものだけを買う(28歳 男性)

・無駄なものを買わないよう、買い物前に購入リストをつくっています(40歳 女性)

具体的には「スーパーに行く前に購入品リストをつくる」「欲しいものではなく必要なものを買う」といった工夫が寄せられています。また、欲しいものがあってもすぐに買わず、本当に欲しいのかを冷静になって考える癖をつけている人も。

無駄遣いがなくなれば節約になり、衝動買いしたけどあんまり使っていないというものも減らせそうです。「スーパーに行くと買いすぎてしまう」「欲しいものがあるとつい買ってしまう」という人が試すべき取り組みといえるでしょう。

2位、3位、4位ってズドーン!ズドーン!!ズドーン!!!って来ますね。笑

しかしこれがリアルです。そうです、現在のような不況に至っている時に真っ先に切られていくのが外食なのです。利用もコスパよく安くて美味しい。利用しても余計な注文はしない!など、すべてが逆手になってます。

この状況下でどうやって耐え忍ぶか。がとても重要となります。

それでは原価抑制のポイントです!

-

メニュー構成の見直しを図る・・・目標原価はいくつか。(40%に定めるなら、トータル20品ある場合、イチオシ商品は原価ギリギリで何品か作る。あとは抑制した商品を作る。要はイチオシが日に90%の出数をしめていても40%以上になることはありません。更にその他の注文が入れば更に下がります。ただ、商品の工夫がとても必要となります。(※低原価で商品をそのまま出せるものもありますね!)

-

コース料理やセット料理の開発・・・コース体系と金額を設定出来ることで抑制することができます。料理の満足度はどこにおくのか、どこを抑制するのか。Win-Winの関係になれるように設定する。

-

賄い飯などの商品化・・・スタッフの賄いなど低原価に抑えているお店なども多いかと思います。意外とそれが美味しいんです。それを商品化するのも一つの手です。(ただ、商品に使わない部分などで作っている賄い料理に結局、商品を使ってしまうと良いが有りません。なので、同様の抑えている食材で出せるものにしましょう。)

-

「有料記事」その他はこちらの記事にあります!食材が高騰で原価率は大丈夫?3%節約できる見直し方法を伝授!これであなたも管理上手

いかがでしたでしょうか?

このまま耐え凌いでもジリ貧、値上げしても不安しかない。この状況の中でどうするか、守って攻めるしかないのです。いかに原価率の上昇幅を抑えながらクオリティを変えないか。(ちなみに食材のレベル下げて原価を抑える方法ですが、これが一番の破滅の道です。顧客の期待を大幅に裏切ります。それなら値上げの方がいいと思います)

■守り方→数字のコントロールと発想力

■攻め方→来るタイミングで微値上げ

「有料記事」その他はこちらの記事にあります!食材が高騰で原価率は大丈夫?3%節約できる見直し方法を伝授!これであなたも管理上手

2023年の最後の稼ぎ時!少しでも多くの利益が残って旨い酒を飲みたいですね!

最後までお読み頂きましてありがとうございました!

Food Relation Management

キミタ(Blog name)