こんにちは、飲食店コンサルタントのキミタです!

昨今、コンプラインスやハラスメントの用語は頻繁に使われ問題となっております。

実はそんなつもりなかった。と思っている側が思っている事が問題です。受けての気持ちはその人にしかわからないですからね。ただ、あれもこれもハラスメント対応されて息苦しい世の中になったなーと思えるのも一理あります。会社の対応や相手への配慮など根本的な部分を改善していかないとなかなか難しい問題ではあります。

こちらは前回の記事でハラスメントをまとめた記事となります。まだの方はぜひ一読ください!

今回の記事は意外と飲食店は高い喫煙率を誇るスモークハラスメントの実態についてです。

喫煙の実態

タバコの歴史① ~タバコと人の付き合い(歴史編)~

●タバコのはじまり

初めて、タバコを使用したのは北米の先住民と言われ、一説によると年代は8000年前にまでさかのぼります。

タバコは、ナス科に属しアメリカ大陸原産の植物です。当時は、タバコとは単に楽しみを得るためのものだけではなく、むしろ儀式や治療に大切な役割を果たしていたと推測されています。ちなみに、太陽を崇拝するマヤ族は、火と煙を神聖なものとし、神官が神前でタバコの煙を吸っていたといわれています。●タバコは、コロンブスが世界に広めた!

1492年、クリストファー・コロンブスと共にバハマ諸島に上陸したヨーロッパ人たちは、タバコを贈り物として受け取りました。これをスペインに伝え、スペインからヨーロッパ各地の貴族の間に広まっていきました。

この時、コロンブスがタバコを持ち帰らなければ・・・世界も変わっていたことでしょう。●日本には、鉄砲とともにタバコが持ち込まれた!

コロンブスの発見から50年後の1543年、種子島に鉄砲とともに伝えられたと言われています。日本でのタバコは、産地として定着したところでは、鹿児島の指宿(いぶすき)といわれています。

その後、1601年にキリスト教伝道師が、徳川家康にタバコの種子を送ったことから、タバコを医薬品と聞きつけた家康が、タバコ栽培を奨励したために広まったといわれています。

ところが、米の作付け面積が減少することを危惧した徳川幕府は、1605年を皮切りに数回にわたり、タバコに関する禁令を出しています。しかも、この時の禁令の理由は「タバコは害多し」からといわれています。

やがて、明治期に入ると日本でも紙巻タバコが登場し、政府は税収入の増大を図るため「煙草専売法」により国の管理下におきました。以来、大蔵省専売局から日本専売公社へと引き継がれ、昭和60年3月までの専売の時代が続きます。 現在は、民営化され日本たばこ産業(JT)と契約した農家のみ原料用として栽培することができ、JTは農家が売り渡す葉タバコの全量購入を義務付けられています。【引用・参考文献】

〔たばこの知識『日本のたばこの歴史』(大阪京橋たばこセンターホームページ)〕

〔たばこと塩の博物館(JTホームページ)〕 〔SMOKERS’STYLE(JTホームページ)〕

〔古森泰則:たばこの歴史(同氏ホームページ)〕

タバコの歴史② ~タバコと人の付き合い(生活編)~

●江戸時代におけるタバコ

天分12年(1543)の南蛮貿易によって日本にタバコが伝来すると、まもなく庶民の身近な嗜好品となりました。特に庶民にとっては、数少ない身近な楽しみであり、生活の中の「憩い」として疲れを癒すものでした。また、日本における世界の喫煙習慣の広がりと比較して特徴的なことは、社交の場で人々に喫煙道具を見せ合い、庶民の「粋」の精神が発揮され、人よりも凝ったものや良いものを持つことが自慢とされていました。

さらに、江戸時代においては酒と同様にタバコを嗜むことは“一人前”の証であり「人は十三迄はわきまへなく、それより二十五までは親のさしずをうけ、その後は我と世をかせぎ、四十五迄に一生の家をかため、遊楽する事に極まれり」 (井原西鶴『日本永代蔵』)と謳われるなど、この時期から、酒やタバコもほどほどに嗜んで世間との付き合いをよくすることが家業の繁栄にもつながるという考え方があったようです。●戦時中におけるタバコ

昭和12年(1937)に始まった日中戦争は、やがて太平洋戦争へと拡大し、戦時中の軍隊でさえタバコは配給され、兵士達は僅かの精神的余裕をタバコに託したと言われています。海軍用語の「タバコ盆出せ!!」は一日の勤務を終えた事を示す 一種のシグナル、つまり一日の任務終了と私的自由がほぼ奪われた空間における何ともいえない安堵感を得ていたと思われます。

敗戦後になると、タバコは当時の困窮した国家財政にとって、税収の約20%を占める重要な財源となりました。しかし、極端な品不足が続き、配給のタバコも終戦直後には1日3本という状況になりました。それでも、戦後の虚脱感と苦しい生活のなか、タバコは人々の安らぎを得ることのできる数少ない嗜好品で、ヤミ市では私製の手巻きタバコや進駐軍横流しの外国製タバコが出回っていたようです。●そして、現代へ―禁煙の動きが生まれた―

1950年代のアメリカにおいて、喫煙と健康の問題に関する報告書が提出され、1964年にはアメリカ公衆衛生局レポートで喫煙が病気の原因であるという宣言がなされてから、世界の動きも禁煙に向かい始めました。

わが国の喫煙に関する規制法は、1900年「未成年者喫煙禁止法」が始まりとなり、その後、1978年から嫌煙運動が強まり、1997年「厚生白書」において「生活習慣病」という概念が導入されてから、タバコが注目される社会になってきました。

2000年より「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」の中で、タバコからのあらゆる保護を目的として対策が講じられるようになり、2003年5月1日に施行された健康増進法において、受動喫煙を防止する措置を講じるよう努めなければならない旨が規定されました。さらに、2005年7月以降、タバコのパッケージには注意を喚起する表示が義務付けられるようになる等、社会としても禁煙への動きが着実にみられています。

これまでは、タバコを吸うことでの“憩い”の部分や国の税収財源等のプラス評価が取りあげられてきましたが、現代ではタバコを吸うことが精神的な憩いにならないという研究結果もだされ、経済的な損失と多くの健康障害、環境被害等のマイナスの部分が明確になりました。まさに、社会全体でタバコについて本当に考えなければならない時期にきていると言えるでしょう。【引用・参考文献】

〔たばこの知識『日本のたばこの歴史』(大阪京橋たばこセンターホームページ)〕

〔たばこと塩の博物館(JTホームページ)〕

〔SMOKERS’STYLE(JTホームページ)〕

〔喫煙と健康(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンホームページ)〕

〔最新たばこ情報(厚生労働省ホームページ)〕

〔長谷川博:わが国の「たばこ税」と「たばこ文化」に関する一考察(税制研究49号、2006年 1月論稿)〕ソニー健康保険組合

全国 成人喫煙率

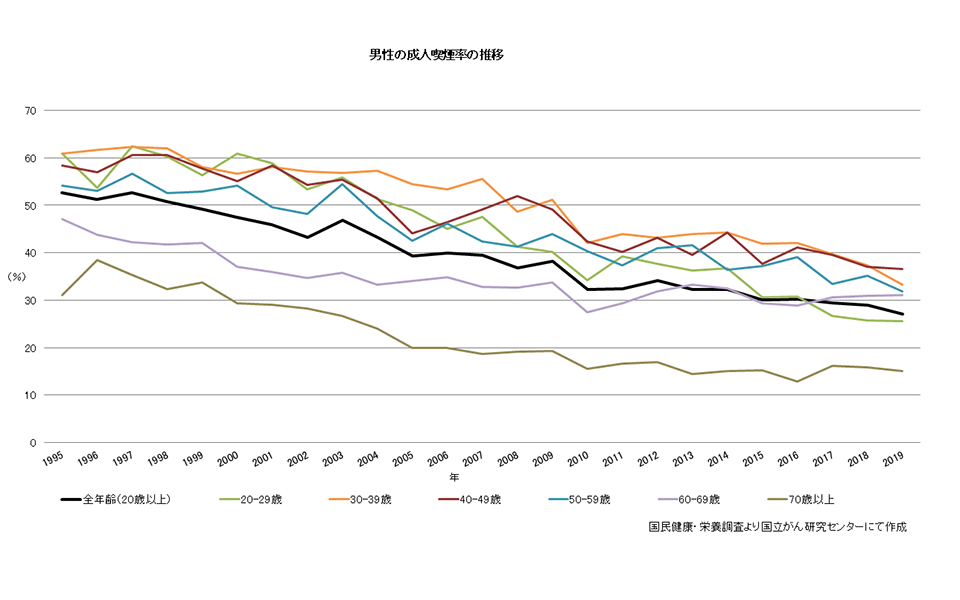

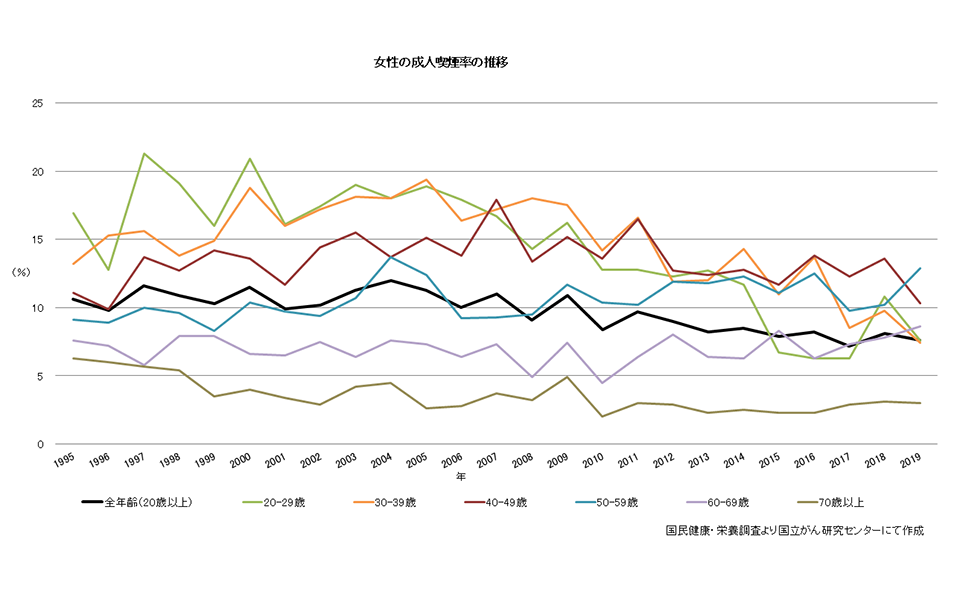

男性27.1%、女性7.6%、男女計16.7%(2019年)。

男性では、1995年以降20歳~60歳代で減少傾向。

女性では、2004年以降ゆるやかな減少傾向。20歳~40歳代では近年減少傾向だが、50歳代では増加傾向。

グラフの数値については厚生労働省「最新たばこ情報」と「国民健康・栄養調査」をご参照ください。

【備考】

喫煙率の定義

1995~2002年:『現在喫煙している』と回答した者の割合

2003~2010年:『現在習慣的に喫煙している者(これまで合計100本以上又は6カ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1カ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者)』の割合

2011年以降:これまで習慣的にたばこを吸っていたことがある者のうち、「この1カ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者の割合

全国 成人1日喫煙本数

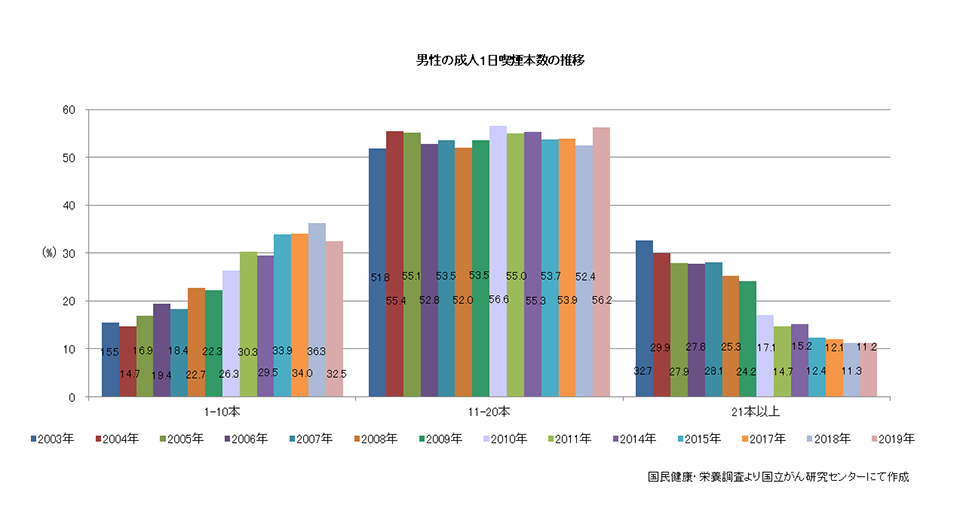

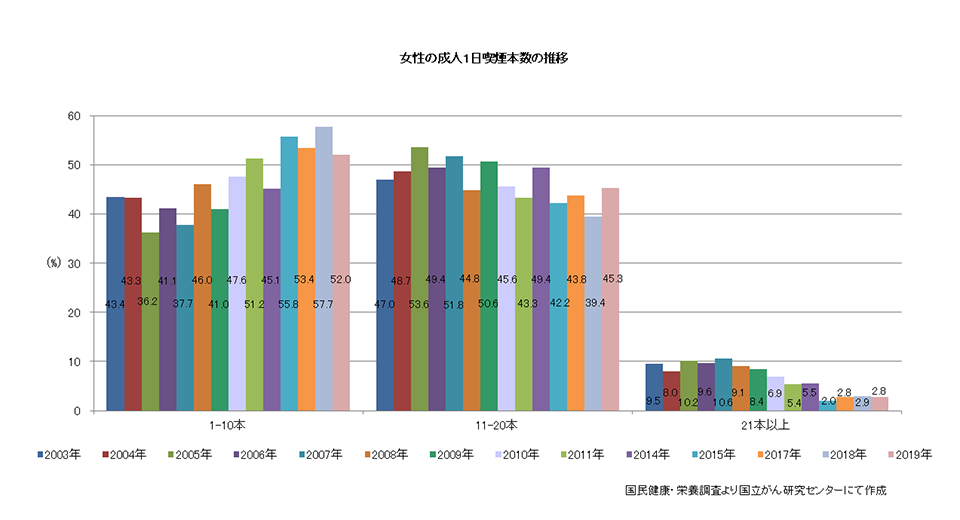

重度喫煙者(1日21本以上)は、男性では11.2%、女性では2.8%(2019年)。

2003年以降、男女とも重度喫煙者が減少し、軽度喫煙者(1日1-10本)が増加している。

【備考】

対象者は、2003~2010年:『現在習慣的に喫煙している者(これまで合計100本以上又は6カ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1カ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者)』 、2011年以降:「現在喫煙者(「毎日吸う」または「時々吸う日がある」と回答した者)」。

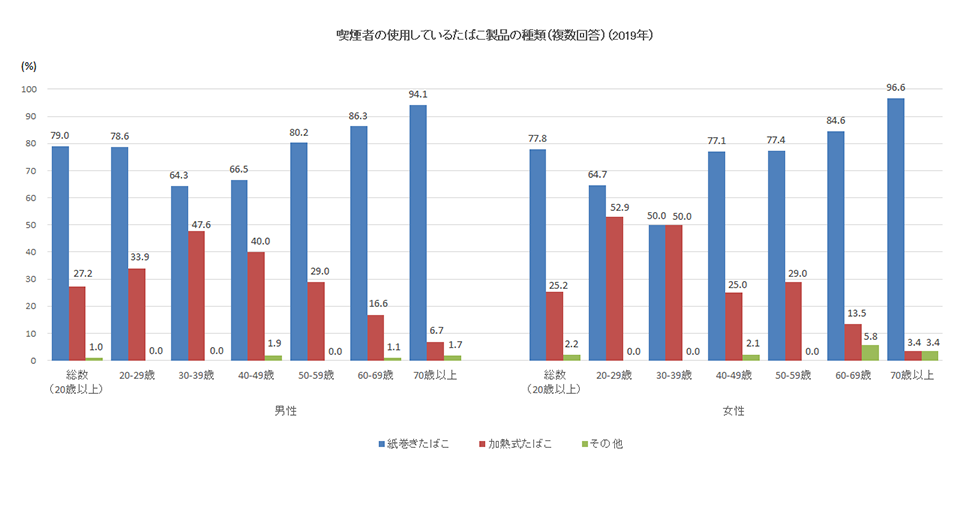

全国 成人の使用たばこ製品の種類(2019年)

成人喫煙者のうち加熱式たばこ使用者は男性で27.2%、女性25.2%。

20歳~30歳代の喫煙者の約30%~50%が加熱式たばこを使用している。

【備考】

対象者は、「現在習慣的に喫煙している者」(たばこを「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」と回答した者)。たばこ製品の種類は「紙巻きたばこ」、「加熱式たばこ」、「その他」の複数回答。

元データ:国民健康・栄養調査

スモークハラスメントとは、非喫煙者が感じる悩み

スモークハラスメントってどういうもの?

スモークハラスメントは「スモハラ」などと略されることがありますが、意味としては「喫煙者が非喫煙者に対してタバコの煙やニオイなどで不快な思いをさせてしまう行為」のことを指します。

ではどのような行為が具体的にスモークハラスメントに該当するのか見ていきましょう。

スモークハラスメントの事例

スモークハラスメントの事例としては以下のものが挙げられます。

- 打ち合わせや会議などで同室にいる上司や同僚の喫煙によって煙の害を受ける。

- 車での移動時に車内で喫煙されて煙の害を受ける。

- 休憩時に喫煙していた人が戻ってきた時のタバコのニオイが不快である。

- 飲み会の場での受動喫煙

- 上司からの喫煙の強要や嫌がらせなど

上記で挙げた5つの事例はスモークハラスメントとして認識されやすく、主に職場内で起こりやすいものです。

詳しく見ていきましょう。

1.同室にいる人の喫煙による受動喫煙

打ち合わせや会議室が禁煙でない場合は、喫煙時の煙によって受動喫煙の被害を受けることになります。

部屋が禁煙室でないことで一方的に「タバコを吸わないでください」と言いづらく、非喫煙者が我慢を強いられるパターンが多いでしょう。

国内における近年の禁煙活動によってオフィス内での禁煙化は進んできましたが、会社の方針や対応不足によって禁煙化が進んでいない事業場もあります

2020年の調査によると、屋外を含めた会社の敷地内を全面禁煙にしていない事業場において、受動喫煙を防止するための何らかの対策を進めている事業場の割合は54.1%という結果があります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r02-46-50_kekka-gaiyo01.pdf

逆に考えれば半数ほどの事業場は受動喫煙対策に積極的ではないとも言えます。

しかし2020年4月に施行された健康増進法によって、事業者は受動喫煙対策を講じなければいけないという法的な責任がありますので適切な対応が求められているのが現状です。

2.狭い車内での受動喫煙

仕事中に社用車で移動するときなど、同乗者が喫煙する場合は煙を吸い込むことになります。

窓を開けさせてくれない場合は密室となって煙が充満してかなり苦しい状況となりますが、車内における受動喫煙も受動喫煙対策の対象になりますので放置はできません。

3.喫煙者から生じる不快なタバコ臭

喫煙が終わってからでもしばらくの間は呼吸からタバコの有害物質と匂いが放出されます。非喫煙者であれば、喫煙を終えて戻ってきた人から発せられるタバコ臭を不快に感じる人は多いのではないでしょうか。

これもスモークハラスメントの対象となり得るので「それくらい我慢しろよ」と言うわけにはいかず、しっかりと対策を検討していく必要があります。

4.飲み会の席での受動喫煙

会社の忘年会や新年会などの宴会の席では受動喫煙の被害に合う可能性が高まります。

理由は、大人数で宴会を行う際の店選びにおいては居酒屋が選ばれる場合が多く、喫煙が可能である店舗が多いためです。

喫煙ルームの設置によって分煙されている店舗であれば良いですが、灰皿が常備されている店舗ではその場で喫煙が可能なので充満したタバコの煙によって受動喫煙の被害を受けます。

宴会の際の店選びでは、完全禁煙か分煙対策がとられている店舗を選択することが必要です。

5.上司による喫煙の強要や嫌がらせ等

普段からパワハラ気味の上司から喫煙を強要されるというケースは少なくありません。

また、飲みの席ではアルコールによって気分が高まることで無意識で喫煙を強要したり、タバコの煙を吹き掛けられたりといった嫌がらせを受ける場合もあります。

近年はコンプライアンス問題に関して厳しくなっていて、ハラスメントに関する従業員への教育や指導は会社にとって必要なものとなっています。

先ほど、事業者には受動喫煙を防止するための法的な責任があると言いましたが、従業員の立場だと受動喫煙の被害から身を守ることは立派な権利なので会社側に対応を求めることは悪い事ではありません。

会社側が対応をしない場合は、諦めずに積極的に働きかけることも必要です。

中にはその行動が原因で、会社側から嫌がらせをされたり不利益な待遇を受けたりすることで法的な対応を行うことに発展していく可能性があります。

従業員側の対応としては、まずは周りの従業員に相談したり地方自治体や厚生労働省の相談窓口などへ相談したりすることが予想されるでしょう。

職場内においてタバコのニオイや煙によって不快に感じることがあれば、それはスモークハラスメントの対象となる事案であると考えなければいけません。

逆スモークハラスメントにも注意が必要

「逆スモークハラスメント」というのは喫煙者に対して喫煙を制限するような言動や行為を行うことを指します。

タバコの煙やニオイが不快に感じるからと言って、喫煙禁止でない場所においては「喫煙するな」と言ってしまうとトラブルの原因となります。

逆スモークハラスメントは分煙ができていない職場において生じやすい事案ですが、納得できないような主張により一方的に禁煙を強制することはよくありません。

喫煙に関しては喫煙者と非喫煙者の双方が納得できるように社内でルールを決めて運用していく必要があります。

分煙対策を怠ることで生じるリスク

会社側には従業員の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)があるので、社内に受動喫煙問題が発生している場合は対処する必要があります。

改正健康増進法では以下の項目について義務として従わなければいけません。

- 喫煙禁止場所では喫煙を禁止すること

- 適切な標識を掲示して、標識を汚したり壊したりしてはいけない

- 喫煙禁止の場所には喫煙するための設備を設置してはいけない

- 設置した喫煙室には20歳未満の者は立ち入れさせてはいけない

参考:厚生労働省 受動喫煙対策

社内において受動喫煙問題が発生していることを承知で放置していたり、従業員からの要望や指摘を無視したりしているとさまざまなリスクを負うことになります。

ではどのようなリスクがあるのでしょうか。

1.受動喫煙を嫌う従業員が退職するリスク

喫煙者の中には、タバコの煙を嫌う非喫煙者の気持ちが理解できない方もおられるかと思います。

非喫煙者の中にはタバコの煙やニオイに耐え難い苦痛に感じつつも、我慢をしながら毎日仕事をしている状態の方もおられるでしょう。

「環境を改善してほしい」と強く願っている一方で、自分の意見を表に出せない人であったり、「言ってもムダだ」と考えたりする人は「退社」を選択する可能性があります。

このように、優秀な社員が退職してしまうことで会社の損失に繋がるというわけです。

2.従業員から訴えられるリスク

受動喫煙を防止するための分煙対策を放置したことで、従業員から訴えられて健康被害による損害賠償を請求される可能性が出てきますので注意が必要です。

実際に受動喫煙の被害を受けている従業員が会社を相手に訴訟を起こした事例があります。

①平成28年5月 自動車教習所の運営会社にて従業員との訴訟で和解金100万円の支払い

②平成28年5月 積水ハウスにて従業員との訴訟で和解金350万円の支払い

情報元:スモハラの裁判事例

実際に上記のような事例がありますので、「うちの社員はそんなことしないだろう」と放置しないで、受動喫煙に関しては放置せず真摯に対応していきましょう。

では上記のようなリスクを負うことを防ぐために、思い切って社員の喫煙を完全に禁止させたくなるかもしれませんが、それは違法となる可能性があります。

会社の経営陣の中には「従業員は会社の意向に従うべきだ」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、「喫煙をする権利」が憲法13条によって他人の権利を害さない上で一定の制限の範囲内で認められています。

しかし、会社側が従業員へ喫煙を禁止することができないのかというとそうではなく、不特定多数の人が出入りする屋内では合法的に喫煙を禁止することができます。

2020年4月に施行された改正健康増進法によって、原則屋内は禁煙となりました。

喫煙する場合は屋外に移動するか、屋内であれば基準を満たした専用の喫煙室の中でしか喫煙はできないことになっています。

なので、不特定多数の人が出入りする社内のオフィスや会議室、自分のデスクなどでの喫煙は原則として禁止することが可能です。

※就業時間中でも休憩時間中でも同じ。

逆に言うと、屋内において喫煙室以外の場所での喫煙を許可することは受動喫煙のリスクとなってしまうので良くありません。

解決方法

企業が行うべきスモハラ対策

安全衛生法や健康増進法などの規定によって、企業は受動喫煙を防止すべくハード面での対策が求められています。それと同時に、受動喫煙等がハラスメントに該当することを従業員に周知しなければなりません。

求められるハード面でのスモハラ対策とは

スモハラ、受動喫煙被害を防止するためには、企業側が喫煙室や喫煙場所の指定、喫煙室の空調の整備などの対策が必要です。令和2年に施行される改正健康増進法では、施設の種類などによって屋内完全禁煙が求められることになります。学校や病院、児童福祉施設や行政機関、旅客運送事業自動車、飛行機などは屋内完全禁煙となり、喫煙室を設置することもできません。

飲食店では、喫煙専用室のみで喫煙が可能です。それ以外の施設では原則屋内禁煙となり、喫煙専用室のみで喫煙が許されます。従って、企業側は受動喫煙を防止できる技術要件に合致した喫煙専用室を用意しておかなければなりません。

企業側が受動喫煙対策を行う際は、喫煙専用室の設置のための工事費用や設備費などが必要になり、企業に負担となりますが、「受動喫煙防止対策助成金」という支援策がありますので、都道府県の労働局に申請しておきましょう。申請は、原則として先着順で、申請額が予算額に達した時点で締め切りになります。

ソフト面でのスモハラ対策

企業側が、ハード面で受動喫煙対策を行っても、スモハラは完全になくなる訳ではありません。喫煙の強要や受動喫煙の強要は、喫煙者本人がスモハラであることを自覚して、自制しなければならない問題です。また、受動喫煙を必ず避けなければならない従業員を把握しておく必要もあります。

就業規則の改訂就業規則の改訂

就業規則に、スモークハラスメントを禁じる旨を明記しておきましょう。

研修の実施

喫煙者に対して、スモークハラスメントというハラスメントが存在することや、受動喫煙の危険性、スモークハラスメントに該当する行為について、周知する研修を行いましょう。研修だけでなくパンフレットなどでの啓発も重要です。業務中だけでなく、飲み会などのレクリエーションの場でのスモハラにも注意すべきことなども理解させなければなりません。

受動喫煙について配慮しなければならない従業員の把握

未成年や、循環器系の病気を抱えている従業員、妊娠中、授乳中の従業員は受動喫煙を必ず避けなければなりません。彼らは、受動喫煙を強いる部署や業務に就かせないようにしましょう。過去には、業務中の受動喫煙が原因で疾病が悪化したことによる損害賠償請求が提起された事例もあります。

スモハラ相談窓口の設置

スモハラを問わず各種ハラスメントの相談窓口を設置し、従業員にその旨を周知しておきましょう。

以上のように、企業はソフト面及びハード面での受動喫煙やスモハラに対策を講じなければなりません。やるべきことが多岐にわたり、何から手をつければ良いかわからないという方は弁護士などの専門家に相談しておきましょう。また、厚生労働省が受動喫煙防止対策に対しての支援事業を行っているので、困ったときは相談してみるとよいでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049989.html

スモハラが発生したらどうすれば?スモハラの対応策

ではスモハラが発生したらどうすればよいのでしょうか。従業員がスモハラの被害を訴え出た場合の対策を説明します。スモハラは健康被害が発生するおそれもありますので、慎重に対応しましょう。

被害者に事情を聞く

まずは、被害者にしっかりとヒアリングを行いましょう。スモハラでは、実際に健康被害が出ているケースもありますので、健康被害の有無、や健康被害がある場合は診断書の提出なども求めましょう。

受動喫煙や喫煙の強要に関する嫌がらせについても、頻度や場所、加害者などを確認しておきます。

加害者に事情を聞くor職場の環境を見直す

スモハラの加害者が特定の人物である場合は、その人物に事情を確認します。加害者が不特定若しくは、業務中の顧客の喫煙による受動喫煙の被害を申し出た場合には、職場の環境等を調査します。

特定の加害者によるスモハラが事実であれば指導を行う

加害者が特定されているスモハラの場合には、スモハラ行為を行わないように指導します。場合によっては、配置転換なども視野に入れましょう。度重なる指導にも関わらず、スモハラ行為をやめなければ、懲戒処分なども検討しなければなりません。ただし、その場合は、就業規則にスモハラ行為が懲戒処分に該当することを明記しておく必要があります。

職場環境によるスモハラの場合は環境の改善を

スモハラの原因が、特定の加害者によるものではなく、業務中に発生したものや、業務柄避けられないものである場合は、職場環境の改善が必要です。屋内禁煙の徹底や、喫煙室での喫煙の徹底などを行いましょう。受動喫煙が避けられない事業所では未成年や循環器系の疾患がある従業員、妊娠授乳中の従業員には当該業務を担当させないなどの対策も必要です。

個人が行う対策

直属の上司、または上長、または相談窓口などに事実を相談する

個人が企業に対して対策方法を講じるのはかなりの至難の技です。そもそもの企業側が敏感であるならいいですが、なかなか組織体質やすべての社員に自由の規制を行うのは難しい部分があります。ですが、双方にとってよい解決策は必ずあります。まずは、相談してみるのが一番ですね。

スモハラを受けている同僚などと協力し意見書を提出する

こちらも企業側に意見提案と言った形ですが、一人では厳しくても複数になれば気が楽になります。ただ、発起人は必要ですし、まとめる人も必要です。あなたがその立場になれればいいですが、なかなか意見役を買って出てくれる人は少ないです。仲間を探し、ともに意見書を提出することも1つの手です。

労働基準監督署や都道府県の労働委員会相談し対応をする

会社の是正を行ってもらったり、労働環境において指導などを入れてもらえます。または被害者としての何かしらの対応をとっていただきたい場合は労働委員会にいくといいでしょう。相談者の意向に沿って、どうしたいのかを汲み取った対策を行ってくれるでしょう。

弁護士に相談する

こちらは自己解決に導くというより依頼に近いですので、もちろん料金も発生するでしょう。ただ、確実性はありますし、対応によっては早急に改善が為せる可能性は高いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ハラスメントとは受けての考え方一つですべてが変わります。「そんなつもりはなかった」と思っていることが相手を傷つけています。会社はみんなが働く公共の場でもあります。それぞれに主張や価値観があって当然です。もちろん会社員なので会社の規則やルールに従う必要はありますが、それを作るのも社員だと私は思っております。

お互いがしっかりとした意見を出し合い、尊重し良い職場環境を作れると素敵な会社になると思います。飲食店からは離れ話になりましたが(笑)飲食は特にです。お客様を相手にされてますからね。それだけでクレームや来店が減ったなど死活問題です。

企業側が温度を高めて然るべき対応をすることを願います。

また、非喫煙者の方に至っては泣き寝入りすることなく、「退職」や「我慢」などは絶対にダメです。もちろん戦うとなると精神的に疲れる部分もありますが、必ずあなたの味方はいます。

今の時代にあった会社を皆さんで作り上げてください。

最後までお読みいただいてありがとうございました。

Food Relation Management

キミタ(Blob name)