こんにちは、飲食店コンサルタントのキミタです!

飲食店だけではなく、他業種ももちろん業績を伸長させるには基盤が必要です。その組織基盤をどうやって構築するか、また異動に伴い一からどのように自立する組織へと進化させるのか。経営者や管理者の腕の見せ所ではあります。

構築ができていないと結果、自分でやる作業が増え、効率的にも悪く、そして業績どころではなくなります。

今回の記事はそんなお話をしたいと思います!

組織の構築とは

組織構築とは、社員個人としての成果よりも会社全体で特定の目的を達成することを目指すために、会社の風土・構造・人事のシステムを作成・見直すことです。

組織構成のキーポイントは「人を動かす仕掛け」です。企業理念の共有・個人の能力が生かせる人事配置・育成制度などの「仕掛け」を通して、従業員を企業に適合させ、組織として同じベクトルを向いて業務に取り組めることが理想とされます。

生産性のある組織構成ができると、組織としてのチームワークを高めるだけではなく、社員の労働意欲の増加や早期離職率の低下、業績の向上、世代や部署の枠組みを超えた活発なコミュニケーションも期待できます。

組織構成を成功させる7つのポイント

強い組織を作るためにどのような要素が求められるかを追求し、組織としての社会的存在価値を底上げすることは、企業成長において非常に重要です。

以下で紹介する7つの要素を確認しながら組織力の底上げを目指すことが、組織編成を成功させるポイントとなります。

理念やビジョンを定める

組織構成をする上では、企業の理念やビジョンを定めることが重要です。経営理念やビジョンを定める際、以下の2点を押さえることで、従業員が同じベクトルを向いて自発的に行動できるようになります。

社員全員が語れるストーリー性

社員の記憶に残り「共感」を得られるようなストーリー性のある理念を作ることで、社員が目指すべき指針が生まれ、日々の生産性の向上にもつながります。

例えば、飲食店の理念を「国産食品を提供し、お客様と生産者を繋ぐ安心安全な架け橋となる」にすることで企業の想いが具体的に伝わり、社員は生産からお客様の手に渡るまでのシナリオ構築をすることができます。

ブレのない筋の通ったストーリー性

企業理念にブレのない一貫したブランドストーリーを持つ組織は、社員が会社の理念に共感しやすく、組織全体に連帯感が生まれます。

営業の場や社員同士のコミュニケーションの場で理念の内容が異なると、組織全体で同じベクトルを持つことはできません。その場限りの理想や華やかさではなく、嘘偽りのない長期的な目標と、実現したいゴール設定が必要です。

理念やビジョンを浸透させる

理念の浸透は、企業にとってハードルが高い課題といえます。理念やビジョンを浸透させるポイントは、以下の通りです。

正しく理解できる機会を設ける

日本人の特徴的な文化でもある「言わなくても伝わる」という相手に任せるスタンスでは、理念やビジョンの正しい理解を促すことはできません。業務ごとの到達度シートなどを作成して、戦略的OJTや定期面談で社員と理念を共有する機会を作り、「明確に」「はっきりと」「嘘偽りなく」伝えることが大切です。

行動の判断基準となる理念やビジョンを作る

組織で行動する場合、重大な決断を迫られることがあります。重大な決断を迫られている状況で個人に迷いが生じたとき、会社に根ざしたコンセプトやストーリーのある理念が浸透していると、社員はその理念の内容を振り返ることができます。

認知理解よりも共感性を重視する

社員が理念を正しく理解し、実際に行動に移すためには、企業理念の認知向上に加えて「共感性」がポイントとなります。「理念に心から共感して協力したい」という衝動を想起させることで、社員の労働の充実度・自主性を高めることができます。

適切な組織構造を選択する

組織をうまく機能させるために、企業風土や目的に合った組織構造の選択をすることが大切です。企業の目的達成を実現する組織構造は、大きく分けて以下の5つあります。

機能別組織

機能別組織はピラミッドのような階層構造が特徴的な組織構造で、日本の多くの企業が採用しています。ピラミッドの頂点がリーダーの経営者であり、権限や責任を持っています。経営者の後には、「開発」「経理」「販売」など専門性の高い部門が配置されます。

カンパニー型組織

カンパニー型組織とは、事業を「カンパニー」として権限・責任を与え、社内を分社化する形態のことです。カンパニー型組織は事業部制組織と似ていますが、カンパニー型組織は「独立採算制」である点に違いがあります。カンパニー型組織は、経営に関わる大きな意思決定や人事などの権限を持っています。

蓄積されたノウハウを社内教育に生かす

社員教育を通じて、理念を浸透させたり社内独自のノウハウを共感させたりして自発的な行動を促すことは、組織の利益につながります。

社内教育をする上では、「何のためのルールか」を理解させることが重要です。マニュアルだけで社員の意識を変えることはできません。社内全体で共感性を高め、マニュアルではなく企業文化で組織をマネジメントする「想いでマネジメント」ができれば、社員の意識から自然と改善でき、コンプライアンスポリシーを遵守できます。

社員が自主的に動ける風土を作る

社員が自主的に動ける風土を作る際は、以下のポイントを押さえましょう。

ミッションを与える

社員の成長を促すためには、個人の能力を少し上回る企業理念に沿ったミッションを与える必要があります。ミッションを与えることにより、社員は目標を実現するにはどうすればよいか熟考し、自分ができることに挑戦しようという自主性が生まれ、業務を終えたときの達成感につながります。

ルールを合わせる

ルールに縛られた組織構成は社員の思考を停止させ、ただレールの上をひたすら走っている状態にしてしまいます。ルールの先に企業理念があり、どのようなルールを合わせれば理念に辿り着けるかを改めて組織全体の風土として浸透させ、社員の意識に柔軟性を持たせることが大切です。

適材適所の人員配置を行う

適材適所の人員配置を行うことは、組織構築の強化に直結します。例えば野球の場合、ピッチャーやキャッチャーなど、それぞれの得意分野が発揮できるポジションに配置されることでチームが成り立ちます。

組織編成も同様に、従業員の特性や得意を経営者が見抜き、適切なポジションに配置することで組織全体の強化につながります。

人事評価制度を整える

人材育成の強化を意識する際に、社員の行いに対して適切な評価を行うことで、社員は自分の業務が理念に添っているかどうかを再確認できます。指導力や企画力といった成果までの総合評価はもちろん、会社への貢献度も合わせて評価することで、社員の成長を促すことが可能です。

また、評価基準を可視化することも社員の成長につながります。具体的には「今何ができていて、次はどう頑張ればよいのか」というフィードバックを定期的に行います。評価基準の可視化は社員の成長実感と課題を同時に伝えることができ、充実度ややる気の向上につながるでしょう。

つまり、組織構築を行う上で大切なのは「目的、目標」→「共有」→「必要なポジション」→「教育体制」→「各自の自立」です。

結構多くの方は共有までを行わず、進めて行く方が多いですが、構築を行う上での根幹がビジョンです。想いも目的もないトップに誰も付いていきません。やることが明確でなければやることもできません。

次に飲食店にフォーカスを当ててポイントを絞りたいと思います!

飲食店で押さえておきたいポイントと考え方

大事なのは「目的、目標」と「共有」

なんと言っても、「目的、目標」と「共有」は外せません。これがなくては何も組織として行動することはできません。

チーム制のスポーツなどと似てますね!高校生が目指すのは甲子園!甲子園に行くぞー!って明確な目的や目標があるからこそ、個人の能力やチームワークを高めて行くことができると思います。これが、甲子園がなくキャプテンがまぁみんなで楽しくやろうよ。なんて言ってたら誰も頑張ろうともしません。ましてや、目標を作ったとしても達成感の浅い目標では達成後の目的が明確になりません。とりあえず1勝しよう!で勝った場合、次も勝とう!となりますが、大体は目的果たしたからいいんじゃね?やそもそも1回戦に勝つレベルしか練習をしてこない。などと言った現象に陥ります。

割りかし飲食店のスタッフに体育会系の人が多いのは、こういったチーム制などスポーツを通して感動体験がある人が好んでやられているケースが強いと私は思います。

なので、経験がない人や文化系の部活動の人などは「えっ、なんやこのノリ・・・」的なパターンに陥りやすいです。

あとは、ビジョンを決めたらどうやって、浸透や共有を図るかです。これが本当に難しいです。順番的には「ビジョンを覚える」→「意味を理解する」→「意識的に行動してみる」→「自然と行動出来るようになる」です。

ただ、こればかりは人の価値観なので、1ヶ月で出来るようにして。と言っても不可能です。人によっての解釈や理解は異なるからです。なるべく最短でみんなが自然と行動できるように「何をするのがいいのか。」がとても大事になります。

ビジョンの共有や浸透方法

手法としては、

- MTなどの際に唱和する

- 全員でビジョンについて各々の考えを出し合いディスカッションをする(覚えてきたら)

- 自分がファシリテーターとしてビジョンについて説明をする(やり合う練習)

です。

それぞれの意見を出し合い、価値観を共有する

1周間に10分でも良いんです。「2023年はプロフェッショナルの集団になって100人の常連さんを作る!」だったらプロフェッショナルって?常連さんの定義は?どうやって?今年達成するためには?など様々な観点から色々な人の意見を徴収し引き出しを増やすことで、それぞれがアップデートされていきます。「あープロフェッショナルってそういう事を言うんだ」とか。「この100人という常連さんは週1、1万以上使ってくれる人なのか〜」(※あくまで例です)など、ふわっとしている部分をより具体化することによって、それぞれの方向性が正されます。これを根気よくずっと続けていくことが大事です。

「理解」から「意識的」に変えていく

意味を理解し始めたところで、今度は「アウトプット」です。

仲間内でビジョンについての説明をやり合うってことです。(めっちゃ真剣に!会議のプレゼン並みにですが、和気あいあいとしてて全然構いません!)「〇〇さん、来週のプレゼン担当になりましたので、自分なりに資料準備を用意してみんなにプレゼンをお願いします。」100%返ってくる答えは「えー自信ないです〜」です。良いんです。自分なりにで。ただ、自分なりのビジョンに理解をしっかりとみんなに理解してもらえるようにプレゼンしましょう。そうやってやることで自分で調べてちゃんと自分の言葉で伝えようとして練習も繰り返します。そうすると終わったころには更に深まっています。また、忘れにくくなります。但し、ポイントは「自分なりに」「みんなの理解ができるように」「間違いはない」ということをしっかりと伝えた上で準備をやってもらうことが必要です。

組織構造と人員配置(必要なポジション)

では、目標や目的の共有がされ始めて来たら(あるいは同時進行)次に大事なのが、どういう組織を構築していくのかのイメージが必要です。

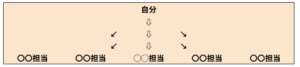

自分が天下になってトップダウンで行うなら⇓

それぞれの担当を設けた上で自分と各担当で裁量を与えて進めて行くことで、進みます。がこれでは組織は自立していきません。ただ、最初などはとてもやりやすく不安に感じている人へのフォローやそれぞれの得意不得意もみえてくるのでいいと思います。

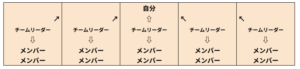

最終的な判断のみ、成果と取り組み内容は各担当スタイル

先程と何が違うのかというと、リーダーという裁量があるポジションを用意することで、一つのチームをリーダーを中心に取り組みを決めていけるということです。目的と目標と共有がブレなければ100%こっちをおすすめします。大体の会社の組織構造もこんな感じですね!

ただ、ビジョンの共有以外にも難易度が高いのが、メンバーの参画です。ちなみにこれは飲食店の話ですからね!?笑

アルバイトさんですよ?意欲高く、意識高く持っていくのも至難の業です。ただ、できると本当に強い組織ができます。当時は私いらないんじゃないか。。って思うくらいでした。笑

教育体制の整備

こちらを御覧ください。

採用〜教育方法、マインドスキルを高くする方法などたくさんの記事があります!

評価制度の確立

これが、本当にネックです。

未だに、成果に対しての報酬とかやってませんか?確かに気持ちはすごくわかります。成果が出るか出ないかわからないのに時給を挙げてあげることって難しいですよね。

しかし、社員ならそれでもいいかも知れませんがアルバイトさんです。確実に見返りとやる前提の意識付けが必要です。(有言実行でもいいですけどね)そもそも成果が出る出ないは関係なくて、出るためにやってもらうために構築するんですよね?「成果がでないのは経営者や管理者の構築や導き方ががおかしいだけでやっている本人たちの責任にするのはお門違いです」任せたらなら成果に結びつけるように全力でフォローするもの最初の仕事です。でもそれは本人たちの成果です。どれくらいかわかりませんが、1年だとしましょう。1年間今まで一人でやっていたものを組織構築し教えながらフォローも行いました。

- 1年間教えてフォローして成果は出たけど、それって俺の発想じゃね!?

- 1年間教えてフォローしてたけど構築して成果は出たことが本当に嬉しい。

1番の考え方の人はやばいですよ・・・。結局おれがやったほうが早い的な考えですね。

これって、もはや人を雇う資格がありません。。1年間教えて、フォローしたから来年からは任せることができて、業績も微増しながら自分の仕事の幅が広がった。普通はこう考えます。

いかがでしたでしょうか?

こうやったらこうなる。なんて簡単な話ではありません。だって人の話ですもん。。

様々な考え方や価値観がある中、同じ人もいませんし、ましてや他人に自分の想いをわかってもらって一つの方向に向かって走っていくので並大抵のことではできません。

ただ、得るととても良いものになると私は思います。私も学生が中心でしたので、毎年メンバー編成して有力なメンバーを来年のために育てていざチームINしてもなにもできず、フォローや面談をしたりそんな1年の繰り返しでした。ただ、言えるのは業績は恐ろしいぐらいに安定してました。

本当に業績を上げたいなら見てくれの販促やマーケットに注力せず(これも必要です)土台を構築することでかなりのボトムアップが図れます。

参考になれば嬉しいです!

最後までお読み頂きましてありがとうございました!

Food Relation Management

キミタ(Blog name)